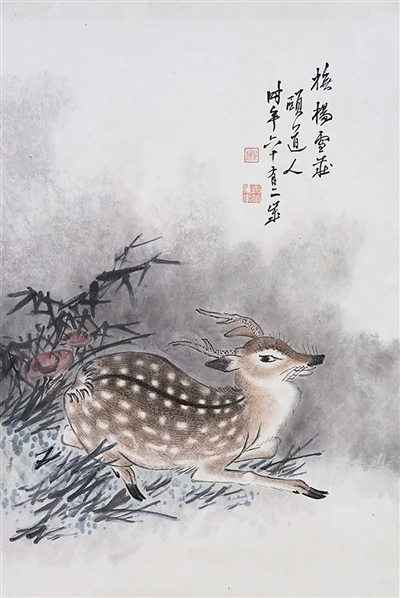

林肇祺作品《梅花鹿》 林肇祺先生是位秀才,經(jīng)綸滿腹,才華橫溢,學識淵博,所作之畫托物言志,抒發(fā)情懷,彰顯“士氣”,詩、書、畫皆精,完全具備“人品、學問、才情和思想”的文人畫四要素,乃是一位名副其實的文人畫家。 肇祺先生的《教子圖》,畫的是孟母教子的故事。畫中孟母從容督學,孟子翻書苦讀的場景,使讀者不禁聯(lián)想起“孟母三遷”“斷杼教子”的典故。孟子小時,有天生靈性和慧眼,但也有一般幼童怠情、貪玩的共有習性,孟母用“斷織”來警喻“輟學”、半途而廢的嚴重后果。“斷織督學”的一幕在孟子幼小的心靈中留下了深刻印象,從此激勵他自強不息、勤奮學習,終于成為千秋“亞圣”,也為世人樹立了一位克勤克儉、含辛茹苦、堅貞守節(jié)、教子有方的良母形象。 肇祺先生的人物畫,反映底層百姓疾苦的生活場景,漁樵耕讀,士農工商,表達對底層民眾命運的深情關切,以及為人處世的啟示。《時還讀我書圖》,畫中老者聚精會神的讀書狀,使人領會到“活到老,學到老”的經(jīng)典哲理。 肇祺先生還善于借助山水景物來抒發(fā)自身為人處世立場和氣節(jié),如《深山觀瀑》,畫中題詩日:“深山觀瀉瀑,洗卻趨炎心。”表達自己堅守氣節(jié),厭棄趨炎附勢的剛直品格。 從技巧上說,肇祺先生的山水畫,善于運用“迷遠”“幽遠”手法,畫中煙霧溟溟,野水隔而仿佛不見者,景物至絕,而微茫縹緲者,景物時隱時顯、有藏有露,給人以廣闊的想象余地而耐人尋味。如《牽牛不飲洗耳水》《江邨夏雨》《擬吳墨井》《擬王奉常》《秋山圖》等作品,采用云霧的虛實與空白來處理山川、瀑布、樓臺、林木的掩映。其實,畫中的空白或云霧都是實體,它可以是天、地、山或川等等。有顯有隱使顯露處質實而顯明、隱蔽處氣韻生動令人遐想連篇,增加畫面的層次。再是肇祺先生的畫疏密聚散相得益彰,山石、樹木、房屋的數(shù)量、大小、高低、聚散、疏密關系等等,安排得十分妥善,顧盼呼應合情合理,云霧前后繚繞,大小錯落,聚散相配,峰迴路轉樹屋掩映,泉瀑安排跌宕有致,令人感到畫中之山可行、可居、可游,富有感染力,觀者如入其景。 從鄭義先生所搜集的林肇祺書畫作品和所出版的《林肇祺畫集》來看,肇祺先生的人物、山水、花鳥、走獸,樣樣皆精。而走獸畫,尤其是龍虎猴鹿更是精品,最能體現(xiàn)他的的水平,畫中的騰龍氣勢磅礴,豪放恣肆,其勢可謂足矣!再則是“韻”,韻者,是名家作品必具的要素,又將書法用筆中的雅拙韻味成功地融入繪畫的造型和筆墨之中。其所畫騰龍簡而不孤,只見龍頭和龍爪,整個畫面在“藏”字下了功夫,大片空白,但白而不空,虛中見實,此時無形勝有形,筆簡意賅,令人翩翩遐想。其龍威而不酷,嚴而不兇,以象征中華民族精神和以正義壓倒邪惡之快感。據(jù)說他是為避讓李霞、李耕在畫壇上的位置,故人物畫作品不多,主攻山水走獸,而山水畫中,“仿前人詩意”“仿前人筆”之類的作品占有數(shù)量,不難看出,他是師法明代董其昌的。 林肇祺先生治藝有兩種途徑:一是“從臨摹古人作品入手”而成長起來的,他對每個古人作品題材臨摹百遍而不厭,達到稱心如意才肯放手,從而領會其畫理,又能集百家之長,融匯貫通,千錘百煉,終于形成自己的風格;二是努力師法大自然,深入生活,拜大自然為師,成就了自己的輝煌藝術。 所以,林肇祺藝術人生留給我們的啟示是學畫,有兩條路可尋:一是從臨摹入手,臨摹多家先賢范本,好比學習書法,對每個名帖,認真解讀、多次臨摹,從中悟出妙理,熟能生巧,形成自己的風格;二是從寫生入手,觀察體驗,鍛煉和提高造型能力,日久月長,自然心靈手巧,得心應手,造型嫻熟。兩條道路都可參照,各有所長,也有所短,互相結合,乃是最佳學習之方法。 |

bab96709-b0ef-415e-b4df-709f9e7892f8.jpg)