鄭紀是莆仙民間家喻戶曉的人物,字廷綱,號東園。明天順四年(1640年)進士,以戶部尚書致仕(退休)。從出仕到歸隱,歷經英宗、憲宗和孝宗三代皇帝,所以后世稱“一品尚書,三朝元老”。而民間對他的熟悉不在于他的官職,而是他為父老鄉(xiāng)親們做了大量的好事善事,尤其是徹底糾正了當時對仙游賦稅的不合理征收。因此,仙游民間世世代代感念他的恩德。 民間傳說,鄭紀生父姓紀,叫紀陸,是鄭姓財主鄭仁家的佃戶。財主安排他在山里看守山場并伐薪燒炭,他與老伴就在一片遠離村居的老林里,搭草寮草寮。白天巡山砍柴,夜間燒炭,再把燒出來的炭挑送到財主家。工錢低,收入少,兩口子生活過得很清苦。 雖是貧賤夫妻,卻是恩愛和諧,相敬如賓。只是夫妻倆均已年近到半百,尚不曾養(yǎng)得一兒半女。老妻常以此為憾,不時嘆息,親友有時也會以此作為關心的話題,但紀陸為人仁厚而豁達,總是勸慰妻子和親友們說:“古語說:‘財不能貪,子不能愛’。我們現(xiàn)在還沒有孩子,那是因為天地神明認為我們還沒有到養(yǎng)孩子的時候;到了時候,就是不想養(yǎng)也得養(yǎng)。”

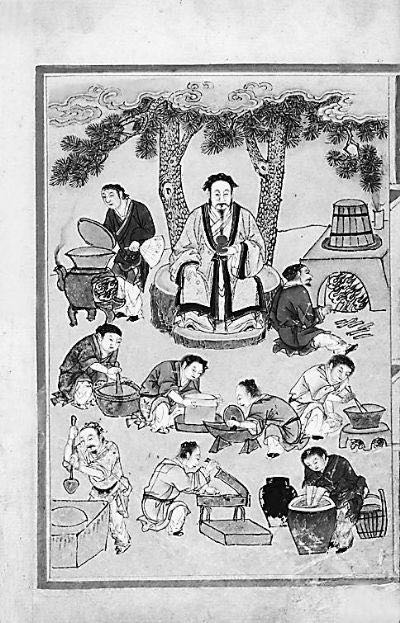

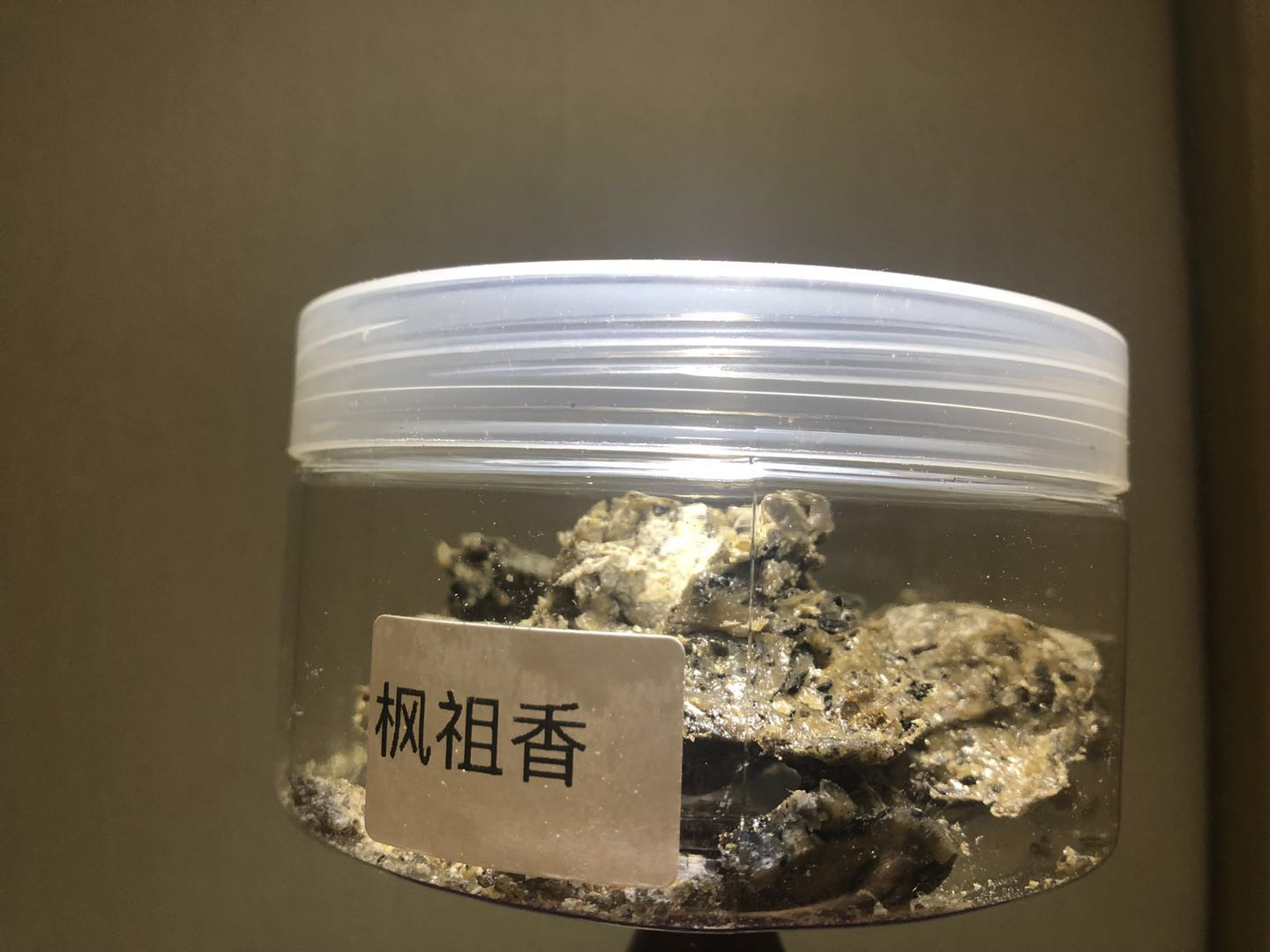

紀陸為人厚道誠正,日常以行善為樂,對天地神明異常敬畏。有時重擔在肩,如果看到路邊有死老鼠、死蛇之類的,他必歇擔加以掩埋;有時遇到公共路、橋損毀,他會埋頭修繕,不計工時。雖然不吃素不念佛,卻堅持每天燒香敬事天地。值得一提的是,他的燒法與普通信徒大不相同,他特地在寮前培了個土壇權作香爐,以天地為廟宇,以群山為神像;點燃的是成捆的香,如禮俯伏叩拜,讓縷縷清香飄滿山林內外。并且,他堅持早、晚二燒,從不間斷。妻子有時在旁邊看著他虔誠鄭重的樣子,會忍不住地抿嘴偷笑。因為她知道人家上香都對著具體的神明,并且都口中念念有詞,有所祈求;只有她老伴憨得可愛,在空曠的田地之間燒香,并且虔誠叩拜,卻從無所祈求。 當時的香都是天然材料,手工制作,價格不菲。像紀陸這樣“燒大香”的,耗量自然特別大,“香資”自然居高不下,盡管他把工錢的大半用于買香,還是感覺燒得拿捏,不順氣。他希望有朝一日自己有更充足的香可燒。 這一回,財主賣掉了一棵巨大的楓樹(即“楓香樹”。本地人習慣稱“楓”)。樹干被買主搬運去了,卻留下了數(shù)千斤的樹枝。紀陸把它們砍截為一定長度的段,準備燒做“泡炭”(質地較松的炭,易燃而不耐燒。傳統(tǒng)多供給鐵鋪使用)。當他把木料堆好點燃后,漸漸地,他聞到一陣清新純正的香氣,并且隨著火勢的增大越來越濃。他感到好生奇怪,于是認真檢視火堆,看看是不是把香給夾帶進去一起燒了,結果沒有……最后,他終于弄清這香氣來自一根粗枝上的一坨被燒焦的濃稠物。那濃稠物是樹皮被劃破后滲流出來的樹脂經自然風干凝固而成,也就是民間所謂的“楓祖”。

“楓祖”又名楓髓”,就是“楓香脂”的方言叫法,既是常用中藥,也是傳統(tǒng)重要的香料。紀陸對楓樹很熟悉,也耳聞過“楓髓”,還聽說過是民間制香的重要原料,但是沒有真正接觸過。因為,他平時燒的是“硬炭”(質地堅實耐燒的木炭),采伐燒制的都是像柯、櫟之類材質堅硬的木料,對楓木這類硬度一般只能用于燒“泡炭”的木料盡管看似熟悉,其實沒有深入接觸。并且,楓香樹的樹葉有異味,有時還會引起皮膚過敏,平時敬而遠之,他壓根不相信“楓祖”燃燒時發(fā)出的香氣竟然這般的馥郁清雅……于是,他尋思:如果自己動手用這種香料制香,豈不是好? 他開始利用工余時間滿山收集老樹樹干上天然形成的楓祖,并學會自己割樹采收。同時,他多方請教香末的配方,特意選用有粘性、有天然香味的樹皮、藤莖及陰香樹的木料,砍切成小塊,舂搗成細粉,經過反復摸索,終于成功調制出自己的粗桿大香。試點以后,果然香氣襲人,沁入心脾。此后,他用自制的楓祖香早晚燒供,林間常期彌漫醉人的芳香。

大概過了一兩年的光景,這一天燒晚香的時候,紀陸剛剛俯身叩拜,突然,天空中一聲轟鳴,云霧立時消散,隨即祥光滿天,由天中央向四周放射出萬丈光芒。紀陸怯怯地舉頭張望,卻未見空中有人影,這時,一個洪亮的聲音從高空中傳來:“虔誠的人哪,難得你自采草木靈氣為香,以赤子之心焚香,使天地間常留清香一段。今已香達天庭,真誠可鑒。天帝著我下問:你可有什么請求?”紀陸這一驚非同小可,急忙俯首貼地,連連叩拜,當他聽到天神問他“有什么請求”時,否定的話脫口而出:“沒沒……沒有……”天神見他誠惶誠恐的神情,改用溫和的語氣開導說:“這是天帝的旨意,有什么請求但說無妨!” 紀陸還是想不出自己有什么請求或愿望,囁嚅著說不出話來……這時,在一邊的紀陸老伴也看到了奇跡出現(xiàn)的全過程,她知道他們遇到了民間傳說中的“開天門”,見老伴無愿可許,急忙膝行至老公身邊,拜伏在地,口中說道:“我老夫老妻無所祈求,但是至今無兒無女,請?zhí)斓邸執(zhí)斓邸米印鸵粋€,我們就感恩不盡了!” 空中旋即傳來聲音:“本天神這就回復天帝!”話音剛落,天空又恢復了此前月色黯淡、濃云密布的景象。不久,紀陸的老伴果然懷孕了。紀陸一如既往地制香,燒香,虔誠叩拜。 十月懷胎,一朝分娩,時值子夜,紀陸夫妻所在的山頭突然豪光閃閃,紫霧騰騰,數(shù)十里以外的村莊都能看到。鄭仁所在的村莊有人偶然夜起看到了這一奇異景象,驚呼失色,叫醒了更多的鄰里起來看稀奇。大家但見光華遍地,直射云天,又見煙霧繚繞,彌漫山間,都認為是發(fā)生了嚴重的火燒山!于是,吵醒了更多的人起來看稀奇。鄭仁也起床出房觀看,他發(fā)現(xiàn)火光所在的山頭正好是自己的山場,為此他叫苦不迭:山火火光沖天,自己的林木一定全完了,而且老實人紀陸夫婦也必定葬身火海!但是,那里是一片老林,一旦發(fā)生火燒山就只有望“火”興嘆,聽天自然了……

不料,第二天一大早紀陸就挑著炭擔前來鄭家叫門,這倒叫忐忑不安的鄭仁吃驚不小,他火速把紀陸叫來問話:“昨晚山里有事嗎?是不是火燒山了?”紀陸語氣平靜地答道:“哪有火燒山?不過,也算有事,我老婆生了個老子……”鄭仁聽說后忙追問道:“孩子是什么時候生下?”鄭仁說:“不早不晚,偏偏半夜生。”“正好半夜生……”鄭仁自言自語起來,他認定這孩子出生時天現(xiàn)異象,必是貴子。原來,鄭氏是詩書世家,屬唐代仙游鄭姓始祖鄭淑的后裔。鄭員外向來重視對孩子的培養(yǎng)和教育,遺憾的是,他自已的幾個孩子均無出類拔萃者。今見紀陸夫婦老年得子,且家境貧寒,將來必定無力培養(yǎng),因而決定把這貴子給認養(yǎng)下來。于是,他請老佃戶坐下說事,說:“你老婆生下的哪里是什么老子,分明是老蚌生珠,是貴子呀!” “貴子?我們怎么生得起貴子?” “出生時天地神明都來關注的孩子,怎么會是普通的孩子?你一定是積了什么陰德。不過,上天給了你貴子,卻沒有給你培養(yǎng)貴子的條件。所以,我要把這孩子認做兒子,好好培養(yǎng),你看如何?” “這怎么行?我們夫妻一百多歲才這么個孩子呀!”盡管紀陸再跟主子說事,對主子的要求還是一口回絕。 鄭員外笑笑著說:“我不是橫刀奪愛,孩子你們照常養(yǎng)著,上學時由我培養(yǎng)就是了。不過,孩子要姓鄭,這樣吧,就取我們兩家的姓做姓名,我在前,你在后,就叫‘鄭紀’何如?” 紀陸跟老伴商議后,夫妻倆最終答應了鄭員外的要求。于是,孩子便取名“鄭紀”。鄭紀自幼聰穎好學,舉止莊重,二十三歲便考上進士。當官期間,深知民間疾苦,興利除弊,為民造福;在操守上,他清廉自守,剛正不阿,被稱為“經濟名臣”……這些都是對紀陸善良純樸品德的繼承與發(fā)揚。 說明:根據史料記載,鄭紀出生在鄭家,父名鄭恒淑,為唐仙游鄭氏始祖鄭淑之后;生父紀陸、為鄭家所認養(yǎng)的說法純源于民間傳說。 搜集整理:陳錦、陳劍鋒。 |

bab96709-b0ef-415e-b4df-709f9e7892f8.jpg)