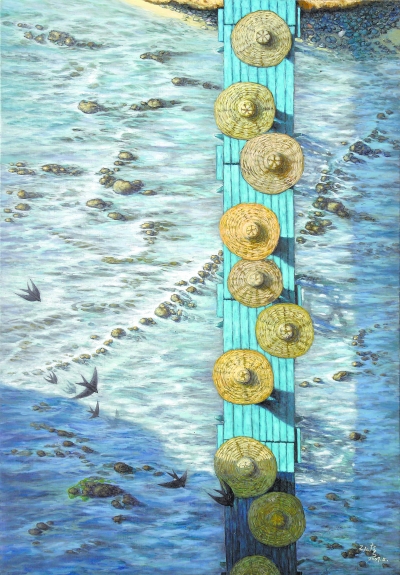

斗笠過小橋(資料圖片)

青篙劃破春江水(資料圖片)

抗戰凱歌(資料圖片)

夏荷(資料圖片)

留守兒童尋親記(資料圖片)

王永聲在創作。游飛攝 七月,南方的荷花開得正歡。但鮮有人知,在仙游畫家王永聲家中,四季皆有滿屋子荷花,不失顏色。 推開門,只見一幅油畫上,石橋亭榭,碧柳青荷,西方明快的油彩與傳統水墨畫的寫意相得益彰,清澈與透明并存,水鄉風光生動有韻。收獲了在場觀眾的贊嘆,王永聲卻搖了搖頭:“寫實只是臨摹,算不上藝術。” 回望近四十載繪畫生涯,王永聲從莆田行畫(行業加工性質的商品畫)的先行者,到全情投入藝術創作,他經歷了什么?青山依舊在,他如何以童真保有藝術創作的生命力? “我把那個年代的不幸當有幸” 王永聲今年75歲,依然滿頭黑發。在那個特殊年代,由于家庭出身問題,即便他18歲便能導演舞蹈作品,但在考藝校、參軍的過程中依然屢屢碰壁。 無法選擇與常人相同的生活軌跡,王永聲收拾行囊,前往閩西響應上山下鄉,一去13年。新的地方,他打開了新的天地。王永聲只身一人就是一個文化站,出板報、編排文藝活動。此外,下地種田,照著書學養蜂,自制出蜜工具,當木匠,成為養殖場的飼養員,農活一樣不落。那時,他肩膀一挑,就是60公斤的擔子。 偶然的機會,王永聲去往香港謀生。他白天打工制作錄音盒,晚上進夜校學習,苦澀的日子不知道何時到頭。相熟的朋友知道他有繪畫底子,介紹他給人畫大型電影海報,以畫謀生的人生藍圖就此鋪展開。 不久后,朋友介紹王永聲去從事收入更高的行畫。因為早前在家里,王永聲得到過福建師范大學老師的指點,有了素描基礎,加上自身天賦,沒過半個月,他就對行畫上手了。之后,他開始為客戶臨摹世界名畫。 1983年,王永聲決定將行畫從香港帶回家鄉仙游,之后創辦了全縣第一家油畫制作有限公司——西園畫社。他從香港進口顏料、畫布,免費給學生提供畫材。傳授的技藝有別于當下學院教學:學生將一張畫的“零部件”全都熟悉一遍。比如,一個時期只畫樹,一個時期只畫橋,最后再把它們一一拼接起來。 “現在莆仙從業人員有兩萬多人,王永聲作為莆仙商品油畫(行畫)的創始人,播種下藝術的種子,帶動一個新興產業的發展,功不可沒。”原仙游油畫協會副秘書長黃偉斌說。 多年以后,王永聲對這段早年的挫折懷有感激。“我把那個年代的不幸當有幸,我認為真正的藝術家就應該有這樣的閱歷。” 不重復別人,更不重復自己 1993年,王永聲來到法國盧浮宮,為期三天的名畫之旅震撼了他:“我覺得我應該走藝術的路,而不是做個畫商。” 回國后,王永聲毅然解散了西園畫社,全身心投入藝術創作。“沒有人能理解。”他回憶,妻子帶著上千萬元積蓄離開了他,親朋好友都不看好他,他不得不變賣車子和房子重新開始。 藝術創作的路子,似乎又讓王永聲苦了回去。騎行到郊外廠房,自行車丟了17輛。創作油畫成本高,其間數次面臨經濟壓力。即便生活拮據至此,很多人前來索畫,他通通擺手不賣。“這是自己的‘兒子’和‘女兒’,舍不得!” 一步步摸索,王永聲漸漸找到了創作的手感——從平常、微小事物中尋找突破。 如斗笠與荷花。他用油畫顏料,卻畫中式荷花。水墨畫的飄逸風姿與油畫色彩的層次感在他手中水乳交融,業內人士評價他的荷花創作為:老歌新唱。 2014年,王永聲的《留守兒童尋親記》入選第十二屆全國美展并進京展覽:飽受思念煎熬的留守兒童駕馭斗笠,馳騁在山川云海之間,恨不能立即與城里的父母相見。橘紅的山、潔白的云、烏黑的斗笠,天馬行空,直逼視覺。 有學院派人士質疑:這樣的處理方式合理嗎?意思是,畫中既沒有突出遠近,也沒有細化明暗,山體的用色更是不合常規。“是我故意省略了不必要的多原色,讓顏色得到充分的釋放,從而加大感染力。”王永聲說。 在王永聲看來,沒有主觀色彩的作品,不足以被稱為藝術。概括自己的美術風格,王永聲選擇了這樣一個詞:不重復。 藝術的潮流每年都在更迭。“我很不喜歡做重復的工作,不重復別人,更不重復自己。”王永聲說,他繪畫追求的是一種激情,一種別開生面的創造性,就像過去自己常畫具象,如今卻愛抽象的色彩和肌理。 對藝術仍然懷抱童真 直到現在,王永聲依然每天花上4個小時,站著作畫。25年間創作油畫近1500幅,他記得它們每一幅的模樣,甚至了解它們所在的位置。 但最近,王永聲又想重新辦起畫社。只是,這一次他不為賺錢。 王永聲的出發點是:“我們現在的藝術變得很粗糙,甚至人也變得很粗糙。”他擔憂現代社會節奏漸快,人們生活品質提高,美育的缺失卻一直沒能填補上。 他暢想,如果能夠讓更多人走進繪畫,培養學生的審美能力,讓他們體會到什么是繪畫美,他們自然也能夠體會到什么是舞蹈美、音樂美。因為美育的根本,正是通過審美來提高文化素養。“不懂藝術,人生缺少精彩。”這份感悟,是王永聲從自身幾十年的藝術生涯中得出的。 2015年,王永聲獲得省油畫產業特別貢獻獎。古稀過后,王永聲對藝術仍然懷抱一份童真,他不斷拋棄固有的審美經驗,同時試圖嘗試不同的藝術語言。“一個畫家,應爭當創新的勇士,去行使藝術家的天職。”他說。 前段時間,王永聲還和北京的教授探討全世界油畫的區塊鏈問題。“這對于未來的畫家來說是個很好的平臺,因為他們不論在家里,在北京,或是在山區,只要有好的創作,都可以在這個平臺上展示、交易。”王永聲說,通過運用區塊鏈技術的去中心化、不可篡改和可追溯等特性,構建起全新的藝術品交易生態圈。這是以新時代的新形式,給油畫界的“后浪”們更多的希望。 關于未來,王永聲還想打造一個私人的美術館,也會繼續參加五年一次的全國美展。通過這種方式,他試圖鑒定自己的畫有無脫離社會潮流。“我年紀漸長,評委卻一代代年輕化,如果他們能欣賞我的畫,說明我沒有原地踏步。” 人物名片 王永聲,1946年出生于福建仙游,莆田市油畫藝術產業創始人,中國美術家協會會員,香港美術家協會會員。作品油畫《情寓綠色中》《抗戰凱歌》《斗笠過小橋》《留守兒童尋親記》《青篙劃破春江水》等連續入選全國美術作品展。出版《王永聲作品集》《王永聲荷花集》《斗笠游云——王永聲斗笠作品專集》《中國美術家協會美術家會員圖冊》。 |

bab96709-b0ef-415e-b4df-709f9e7892f8.jpg)