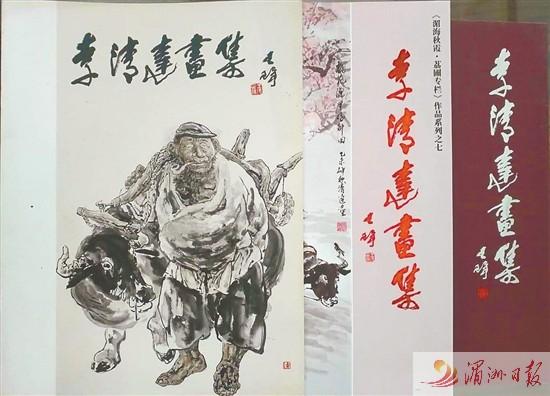

最近收到李清達贈送3本不同時期出版的《李清達畫集》,觀后給我突出的感觸是李先生近幾十年來在藝術表現上的變化既大而成功,令人欣喜。 李清達,1946年出生于仙游縣東屏山,現為仙游李耕畫院院長,莆田市政協書畫院副院長,莆田市民盟書畫院院長,福建省民盟書畫學會常務理事,福建省美協會員。他擅長國畫,亦專雕塑。早年所創作品,以頗具仙游畫派特色的古典人物和山水花鳥等畫見長,且多于寫實中寫意,反映古代民間生活與體現時代精神而為人們所喜愛。如:《婆媳情》《江南茶鄉》《高山仰止》《家計不忘子讀書》等等。而八十年代以來,他通過對古今中外繪畫的借鑒、吸收,特別是對傳統國畫和現實主義的藝術創構意境、神韻奧秘的感悟,并融合民間質樸的抒情手法,發展為饒有韻致的民俗風情、田園詩意的吟唱。同時,自覺避開在學習傳統技法中,誠如部分畫家盲目模仿傳統的某些作品而形成的如出一轍或基本雷同的平庸落后畫風,將所學到的知識,去蕪存精,發展成為豐富多彩而又含蓄耐看、富有哲理的新穎風格,充分體現了他對我國古典人物畫與現代繪畫等諸多形式因素的合理運用。面對那一幅幅形象逼真、氣韻生動,直面生活,技巧嫻熟的動人畫面,不能不對作者在藝術表現上的如此變化與提高表示贊賞。 畫集給我另一突出的感覺,就是作者在藝術表現上的變化與提高,不是單純從形式出發,為形式而形式,而是非常明確地為表現內容的需要而探索新的形式語言。一句話,就是形式跟著內容走。他的作品最大特點是貼近實際、貼近生活、貼近群眾,主要表現他對民間生活、民俗風情與農村新貌的摯愛。他像詩人那樣,把“三個貼近”和“三種摯愛”加以交織濃縮成為無聲之詩。為此,他的藝術表現也要跟著他的這種詩的內容走。如《青青河邊草》《三八六一九九部隊》等畫之用寬銀幕式構圖和采用“濃墨重彩”體現勞動者敦厚樸實的形象,就與如詩如畫的生活寫照有關;半工半寫的《回春圖》《山村樂隊》《老百姓的故事》等作品,于“淡妝濃抹”中顯示出的輕松快活,正是如今生活美好與祥和氣氛的體現。 畫集給我更為突出的感想,就是作者除了對傳統國畫的創作理念和創作實踐的矢志不移外,一直堅持現實主義的藝術價值取向。他不僅在上世紀五、六十年代我國藝術界一度出現忽視作品的藝術性追求,盛行“唯題材”論期間,始終堅持“三個貼近”方向,沒有忽視藝術質量,保持了作品思想性與藝術性的統一,如他在《老中農》《光明行》《江南春早》等作品中體現的那樣;而且于改革開放初期,曾幾何時發生嚴重懷疑與否定作品思想性要求,甚至一味否定作品內容,如“藝術與生活無關”“藝術與政治無關”和“純粹藝術論”等錯誤思潮的情況下,也仍然不為所動,一如既往地做到“跟隨時代脈搏跳動”“投身火熱的現實生活”“反映時代,啟迪眾智”。與此同時,他還通過深入生活和學習實踐,不斷探求藝術表現上的變化與提高,創作了一系列頗有教化意義的反映國家處于困難時期,人民思想覺悟、生活水平不高的真實面貌和改革開放以來各方面取得的新成就、新風尚和新的藝術水平的作品,尤其是他運用肌理、拓印、水沖法等嶄新的技巧創作的許多現實主義藝術作品,深得行家的贊許和人們的青睞。由此更可以看出他在國畫創作上的提高,就是立足“要精髓,不守舊”和“三個貼近”的現實主義創作原則的結果。 |

bab96709-b0ef-415e-b4df-709f9e7892f8.jpg)