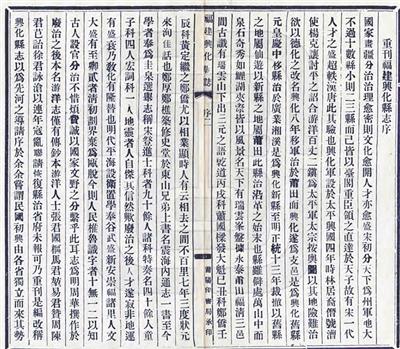

重刊福建興化縣志序

國(guó)家畫(huà)疆分治,治理愈密,則文化愈開(kāi),人才亦愈盛。宋初分天下為州、軍,地大不過(guò)十?dāng)?shù)縣,小則二三縣而已,皆以臺(tái)閣重臣領(lǐng)之,直達(dá)于天子。故有宋一代人才之盛超軼漢唐,此其驗(yàn)也。 興化軍設(shè)于太平興國(guó)四年(979年),時(shí)林居裔僭號(hào),漕使楊克讓討伐平之,詔合游洋、百丈二鎮(zhèn)為太平軍。太宗按輿圖,以其地險(xiǎn)難治,欲以德化之,改名興化,八年(983年)移軍治于莆田,而興化遂為支邑,是為興化舊縣。 元皇慶中(1313年)移縣治于廣業(yè)湘西,是為興化新縣,至明正統(tǒng)十三年(1448年)裁撤,以舊縣之地屬仙游,以新縣之地屬莆田,此縣治沿革之始末也。 縣雖僻處萬(wàn)山中,而泉石奇秀,如鯉湖、夾漈,皆以風(fēng)景名天下。有瑞云峰,盤(pán)據(jù)永泰、莆田、福清三邑間,古讖有“瑞云山下出三元”之語(yǔ),乾道丙戌(1166年)科蕭國(guó)梁發(fā)大魁,己丑(1169年)科鄭僑,壬辰(1172年)科黃定繼之,鄭僑尤以相業(yè)顯。時(shí)人有云:“相去之間不百里,七年三度狀元來(lái)。”洵佳話也。鄭厚、鄭樵筑修史堂于東山,兄弟上書(shū),名震海內(nèi)。《通志》一書(shū),至今學(xué)者奉為圭臬。《選舉志》稱宋登進(jìn)士第者九十余人,諸科、特奏、名四十余人,童子科四人,宏詞科一人。地靈者人自杰,其信然歟! 廢治之后,人才遂寂,非地運(yùn)有盛衰,乃教化有隆替也。明代平海設(shè)衛(wèi)置學(xué),奉谷、武盛,新安、崇福諸里人文大盛,有至卿相貳者。清初劃界,棄為甌脫,今則人民椎魯,識(shí)字者十無(wú)一二。以知古人設(shè)官分治,不惜煩費(fèi),誠(chéng)為國(guó)家文野之分,系乎此耳。 志為明周華撰,作于廢治之后,本名《游洋志》,僅有傳鈔本。游洋人張君國(guó)樞,馬君堃,易君贊周,陳君芑詒,徐君泳滄,以連年寇亂,聯(lián)請(qǐng)恢復(fù)縣治,省府未報(bào)可。乃重刋是編,改稱《興化縣志》,以為先河之導(dǎo),請(qǐng)序于余。 余嘗謂:民國(guó)初興,由各省獨(dú)立而來(lái),其勢(shì)常外重當(dāng)倣,宋州、軍制度升府為省,解軍職者授以文銜,使長(zhǎng)一省,如是則封建勢(shì)力可以潛消,而陵夷至今補(bǔ)救已晚。因讀是志,而連類書(shū)之,知游洋人士與我有同志也。 中華民國(guó)二十五年三月 石匏老人張琴識(shí) |