「網絡中國節·中秋」文化博主李右溪:講好傳統節日故事,有趣且有意義

|

甲骨文是迄今中國發現的年代最早的成熟文字系統,是漢字的源頭和中華優秀傳統文化的根脈。2024中秋之際,在中央網信辦網絡社會工作局指導下,光明網聯合河南省委網信辦、安陽市委網信辦、殷墟博物館共同開展2024網絡中國節“遇見甲骨尋見‘月’”中秋主題活動。期間,記者采訪了文化博主李右溪,請她分享古老甲骨中的文化魅力,以及關于青年如何講好傳統節日故事的思考。以下為采訪部分:

李右溪(受訪者供圖) 記者:提到中秋,人們會想到花好月圓、闔家團圓、人月兩圓等美好的詞語,都有祈福之意。結合您的專業(甲骨文方向),您會想到哪些甲骨文字?它們的本意與寓意是什么?表達著怎樣的情感?

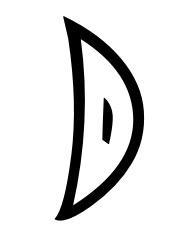

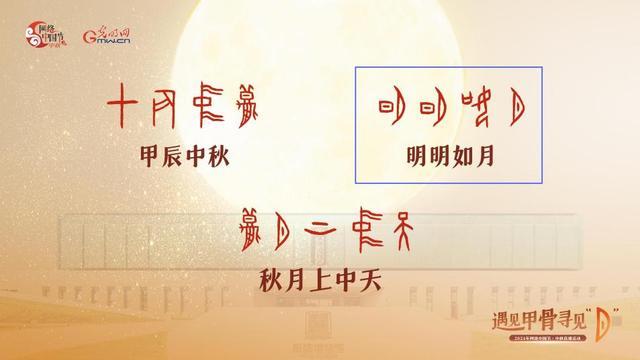

甲骨文里的“月”字 李右溪:中秋佳節,怎能無“月”?“月”的字形宛如一輪彎彎的弦月,掛在空中。它是個典型的象形字,讓不識字的小朋友來認,大概也能猜出這是月亮。在甲骨文里,“月”已經成為了時間單位,用來表示月份,一年12個月,如果有閏月,就是13個月。這意味著我們的祖先對月亮的觀測,從幾千年前就已開始,在這樣的觀測中他們找到規律,用以指導農時。“月”字里蘊含著古人對天空的好奇心與想象力,陰晴圓缺的背后,也藏著先人努力生存、生生不息的密碼。

通過“明”字,我們發現甲骨文中有“日”與“月”兩個字 當然,有人會好奇,“月”為什么不是圓的?據推測,因為甲骨文中“日”是圓形的,先人可能為了將這兩個字做區分,便用月牙形代表了“月”。

甲骨文里的“望”字 另一個出現在我腦海里的字,是甲骨文里的“望”,觀其字形,像一個人站在土堆高處仰頭遠眺,似乎在等待著什么。這讓“望”字平添了幾分思念與期待。

甲骨文里“望”字的另一種寫法 后來,“望”字一側加上了“月”,更有趣了!一個字,便是一句詩——“舉頭望明月”。什么時候最適合望月?什么時候思念最盛?大概就是月亮最圓的那天,月光最盛的那日。這也就解釋了為什么“望”在古代指的是每月的十五。中秋“望日”(注:望日,指月圓那天),月亮都圓滿了,人也該團圓了吧?“望”字蘊含著我們對遠方親人的思念,以及對身邊親友的祝福。 記者:“中”和“秋”的甲骨文寫法,類似一面旗和一只小蟲,它們各自有著怎樣的含義?

甲骨文里的“中”和“秋” 李右溪:甲骨文里的“中”字,像一面旌旗插在正中央,隨風飄動。它的含義非常豐富。首先,指的是中心,勝利的中心,一面代表著勝利的旌旗在迎風飄揚,蘊含著古代帝王問鼎中原、四面來朝的雄偉理想。引申開來,就是正中,不偏不倚,意味著莊嚴、正確,一群又一群的人曾為了這個“中”前赴后繼。后來,更是發展出“中庸”的理念,中正平和、無過無不及,那是先人為我們總結出的寶貴人生經驗。意義如此豐富,難怪我們中國人對“中”,總有種奇妙的情結。甲骨文里的“秋”字,像是蟋蟀、蝗蟲之類的昆蟲。因為經常活躍于秋季,古人就以它的形象來表示秋,頗為有趣。可見當時的人們,對自然萬物的觀察是多么細致。 記者:奧運期間,您曾和其他文化博主合作推出短視頻《起猛了,看見甲骨文破世界記錄了》,獲無數好評,有網友說:“一下子就記住好幾個甲骨文”。那次的創意是怎樣來的?在您看來,該怎樣講好傳統文化故事,才能既有意義、又有意思?

科普短視頻《起猛了,看見甲骨文破世界紀錄了》截圖 李右溪:奧運會是大家非常關注的體育盛事,看著那些運動項目,我常常想到甲骨文,因為甲骨文中有很多非常形象、頗具動感的文字,看起來就像是一個個蓄勢待發的運動員。如果能舉辦一場“甲骨文奧運會”,既有趣又能結合熱點,還能讓大家認識更多甲骨文字,一舉三得,何樂而不為?轉而又想到,文字如果能動起來就更形象了。于是,我就去找了“@博物漢字”團隊,他們也爽快地答應了合作。 怎樣講好甲骨文的科普故事,才能既有意義又有意思?我認為,講述者得了解、喜歡且敬畏它。至少對講述者自己來說,做科普一定是件有意義并能感到快樂、愿意堅持的事。 當然,科普還需要一些專業技巧。首先,策劃思路不能“自娛自樂”,得說大家能聽懂的話,要和網友拉近距離。其次,制作過程中,盡量找到一些和大家的生活或情緒有聯系的點。比如,和最近的新聞熱點做結合,和時代記憶有關聯。如果這些都難以做到,那至少得有實實在在的內容,讓大家看過后有收獲。 視頻博主要一直對自己的視頻有要求,慢慢地,就會孕育出有意義、有意思的創意了。 |