筆墨鑄魂 畫派立根 ——從李耕誕辰140周年紀念展看仙游畫派的薪火傳承

|

李耕老照片

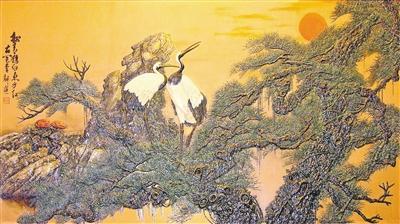

《松青鶴白東方紅》

《六子戲佛圖》

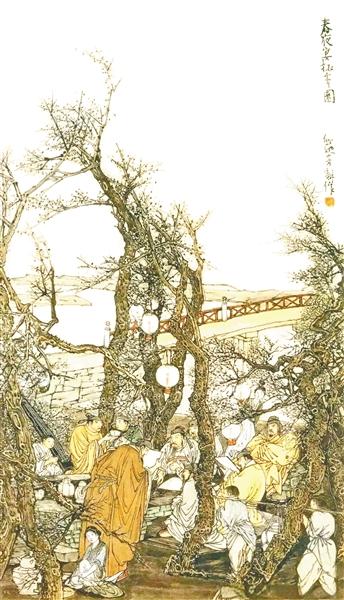

《春夜宴桃李園》 木蘭溪奔流不息,孕育仙游燦爛文明。度尾鎮中岳村,曾走出一位與齊白石并稱“北齊南李”的 畫壇巨匠——李耕。這位集文人畫、職業畫與民間畫特質于一身的藝術大師,用一生筆墨為仙游國畫藝術注入靈魂,更以“李耕畫派”的薪火傳承,在中國畫史上寫下濃墨重彩的篇章—— 今年是李耕誕辰140周年,由縣委宣傳部、縣文旅局主辦,福建博物院、仙游縣博物館、仙游李耕國畫藝術研究院聯合承辦的“一笑娑婆自在天——李耕誕辰140周年紀念展”10月24日在福建博物院啟幕,并將持續至2026年1月3日。展覽中,李耕的《達摩渡江圖》《皆大歡喜圖軸》《東坡笠屐圖軸》《賣炭翁圖軸》等70余件(套)經典佳作悉數亮相,透過這些珍貴的佳作,讓我們共同回望一代大師深厚的藝術造詣與薪火傳承。 1 鄉野筑基 畫壇崛起的傳奇人生 1885年,李耕生于仙游縣度尾鎮一個貧寒的民間繪畫世家,原名李實堅,字硯農,號一琴道人。祖父李泰系與父親李墀的壁畫技藝,是他最早的藝術啟蒙。七歲時,他便能以木炭描摹莆仙戲舞臺人物,筆觸間已見靈性。童年的他隨父奔波于鄉野寺廟,繪制丹青繡像與壁畫,那些穿梭于梁柱間的線條,早已融入他的血脈。 將中國古代典籍的傳統故事轉換為藝術形象,是李耕嘗試繪畫藝術的根基,當地秀才邱明奎、張立夫賞識其才華,授以古典文學與書法,讓他得以在筆墨之外,涵養詩文底蘊。他師法上官周、黃慎等先賢,更遠溯顧愷之、吳道子的藝術精髓,主張“效先賢、嚴法度、堅基礎、師造化、脫窠臼、創新意”,在傳統沃土中汲取養分。 1925年,李耕的《彌勒佛》在東南五省畫展中摘得桂冠,同年他與李霞、陳子奮等創辦福建現代首個藝術團體——龍珠畫社,為閩派藝術播撒火種。1928年中法繪畫聯展上,《東坡笠履圖》《秋雨歸帆》再度奪魁,徐悲鴻在《申報》盛贊:“有以奇拙勝者,首推李君耕,揮毫恣肆,可以追蹤癭瓢,其才則中原所無。”這份贊譽,成為他躋身全國畫壇的重要標志。 新中國成立后,李耕迎來藝術生涯的新高峰。1959年,省政府批準成立“李耕國畫研究所”,他親任導師,培育出蔣金讀、周秀廷等一批名家。1960年,他為人民大會堂國賓廳創作巨屏《松青鶴白東方紅》,筆墨間的雄渾氣象享譽京城。直至 1964年辭世,他始終以筆為刃、以畫為心,將 320幅珍藏作品悉數捐獻給國家,踐行著“畫為人民”的誓言。 2 熔古鑄今 獨樹一幟的繪畫特質 李耕的繪畫藝術,恰似木蘭溪水般兼具靈動與厚重,在題材、筆墨與風格上形成鮮明特色。他擅長古典人物、山水花鳥,兼通金石雕塑,更以詩書畫印的全面修養,成就“國之瑰寶、畫壇之光”的盛譽。 在題材選擇上,李耕始終扎根文化土壤與時代現實。他筆下的仙佛高士如《達摩》《麻姑獻壽》,汲取仙游寺廟壁畫與民俗養分,鮮活靈動;特殊年代里,他以《鐘馗圖》題詩“豹目虎須君莫厭,予今人面更猙獰”,辛辣諷刺時政;用《難民圖》寄托“中原風景不摧殘”的憂思,將藝術與家國命運緊密相連,蘊愛國情懷,這種題材的廣度與深度,讓他的作品兼具審美價值與思想力量。 此外,李耕的《上古神話》《蘇武牧羊》等作品也取材于中國傳統故事。通過這些主題創作,李耕將東方歷史畫敘事傳統與士人精神傳統對接,構建起兼具現代國家意識與傳統倫理價值的表達范式。 在筆墨技法上,李耕達到了“雄健恣肆”與“精妙傳神”的統一。他兼具黃慎的縱逸與吳道子的剛勁,寥寥數筆便能勾勒人物神韻。《東坡笠履圖》中,蘇軾的蓑衣紋理以干筆皴擦,笠帽輪廓用濕墨暈染,干濕濃淡間盡顯人物風骨,將文人畫的雅致與民間畫的質樸完美融合。 李耕善用夸張變形凸顯人物性格,彌勒佛的大腹便便、東方朔的詼諧靈動,皆在比例重構中更顯神韻。他的構圖大膽多變,《十八學士登瀛洲》以錯落有致的人物排布營造空間層次,背景山水則簡筆點染,主次分明間盡顯章法之妙。這種“形神兼備、意趣相生”的創作理念,成為其藝術的鮮明標識。 3 德藝雙馨 光照后世的精神品格 李耕的偉大,不僅在于畫藝精湛,更在于其“畫品即人品”的精神堅守。這位從鄉野走出的大師,始終保持著淳厚質樸的本性,更以強烈的正義感與家國情懷,詮釋著藝術家的擔當。 李耕的清高品格在處世中盡顯。國民黨旅長求畫時,他繪彌勒佛旁孩童戲錢,題詩“皆大歡喜總是錢,莫將錢眼打秋千”,以辛辣筆觸諷刺權貴。而對普通百姓,他卻常常慷慨贈畫,甚至為貧寒學子免費授課。抗戰時期,他接連創作《戚繼光掃倭寇》《花木蘭》等作品,以藝術振奮民心;新中國成立后,他又揮毫繪制《東圳水庫》,謳歌人民改造自然的壯舉,用筆墨書寫時代變遷。 李耕的精神更體現在對藝術傳承的執著。他深知“獨木不成林”,1959年創立國畫研究所后,將畢生技法傾囊相授。弟子周秀廷曾回憶道,先生授課時必講“畫要見心,心要見善”,要求弟子既要練筆墨功夫,更要修品德修為。這種“傳藝先傳德”的教育理念,讓李耕畫派不僅延續著技法血脈,更傳承著精神基因。他生前常說:“藝術當為天地立心,為生民立命”,這份信念貫穿其一生,也成為后世敬仰的精神標桿。 4 尋根立派 仙游畫派的薪火綿延 仙游畫派自明代李在、吳彬開宗,經近代李霞、李耕、黃羲等宗師發揚,形成獨具閩中特色的藝術流派,成為中國畫壇重要的地域符號。其藝術特點鮮明而厚重,技法上以“線紋為始”,將鐵線篆般的線條功力貫穿創作。題材扎根鄉土與傳統,仙佛傳說、歷史典故、民俗風情皆是靈感源泉。李耕對于仙游畫派的最大影響,在于“民間根基與文人意趣的深度融合”。正如新中國美術奠基人之一蔡若虹所言“李耕是我國畫壇首屈一指的大師,畫技獨特,自成一派”,讓仙游畫派從地域藝術走向全國視野。 李耕對仙游畫派的另一重意義,在于構建了“創作—研究—傳承”的完整體系。他創立的國畫研究所,成為仙游畫派技藝研究的核心陣地,更培養出橫跨數代的藝術人才。如今,度尾鎮中岳村的6000名村民中有4000人是工匠,李耕畫派的線描精髓已融入紅木雕琢,刀尖游走間仍是其衣袂的“一波三折”;李耕故居化身書畫院,孩童臨摹雞雛的筆墨間,延續著田埂寫生的傳統。 從1925年龍珠畫社的創立,到如今新加坡展廳中《十八學士登瀛洲》的驚艷亮相,李耕畫派已成為仙游畫派的精神符號。2001年,《春夜宴桃李園》入選百年中國畫展,與齊白石作品共展;2002年,國家文物局將其列為“精品限制出境”畫家,這份榮耀不僅屬于李耕個人,更彰顯了仙游畫派在中國畫史上的重要地位。 140年歲月流轉,李耕用一生踐行了“師造化、創新意”的藝術理念,以“李耕畫派”為仙游畫派立起精神坐標。今天,當我們凝視故宮博物院藏的《達摩》、中國美術館藏的《春夜宴桃李園》,仍能感受到奔涌而出的筆墨生命力。李耕早已遠去,但他所綿延的畫派薪火,正從閩中山野走向世界舞臺。這份跨越百年的藝術回響,正是對這位大師最好的紀念。 |